Arrêts maladie : pourquoi faire contribuer les entreprises est une bonne idée… surtout si cela les pousse à mieux manager

Faire payer davantage les entreprises avec un fort taux d’absentéisme ? Une mesure critiquée mais qui pousse enfin à poser la vraie question : et si le problème venait du management ?

En juin 2023, la Sécurité sociale a lancé une proposition qui a fait grincer des dents : faire contribuer davantage les entreprises qui présentent un taux d’arrêt maladie “anormalement élevé”. Si certains y voient une mesure punitive, d’autres y lisent un message clair : la santé au travail n’est pas qu’une affaire de médecins, c’est aussi — et peut-être surtout — une question de management.

Et si le taux d’absentéisme était le miroir des pratiques managériales ?

L’absentéisme au travail : un coût collectif qui grimpe

Selon les derniers chiffres de la Sécurité sociale, les indemnités journalières pour arrêts maladie coûtent plus de 16 milliards d’euros par an. Et ce chiffre ne cesse d’augmenter, notamment depuis la pandémie. En parallèle, de nombreuses entreprises voient fondre leur productivité, décaler leurs projets ou perdre des talents à cause d’un absentéisme récurrent.

Mais au lieu de s’attaquer aux causes, le système actuel traite les symptômes : indemnisation, remplacement temporaire, puis retour à la case départ. Ce modèle est coûteux, court-termiste, et surtout inefficace.

L'arrêt maladie, un thermomètre du climat interne

On pense souvent que les arrêts maladie sont liés à des problèmes de santé strictement personnels ou médicaux. C’est vrai dans certains cas. Mais dans d’autres — bien plus nombreux qu’on ne l’imagine — ces absences sont la conséquence directe de conditions de travail délétères.

Manque de reconnaissance, surcharge chronique, management autoritaire, absence de vision, conflits non régulés… Tous ces facteurs créent du stress, de la fatigue psychologique, et mènent progressivement à l’épuisement ou au désengagement. L’arrêt maladie devient alors un mécanisme de survie, parfois le seul recours perçu par le salarié.

👉 Le taux d’absentéisme est donc un indicateur clé de la qualité managériale d’une organisation.

Pourquoi le taux d’absentéisme est un indicateur pertinent… sur le long terme

Certains employeurs dénoncent l’idée de “faire payer” les entreprises avec un taux d’absentéisme élevé. Ils craignent un effet injuste : "Et si une épidémie de grippe traverse mon équipe ? Est-ce que je serai pénalisé alors que je n'y suis pour rien ?"

Ce raisonnement tient… à court terme. Mais il oublie une chose essentielle : c’est la tendance qui compte, pas l’exception.

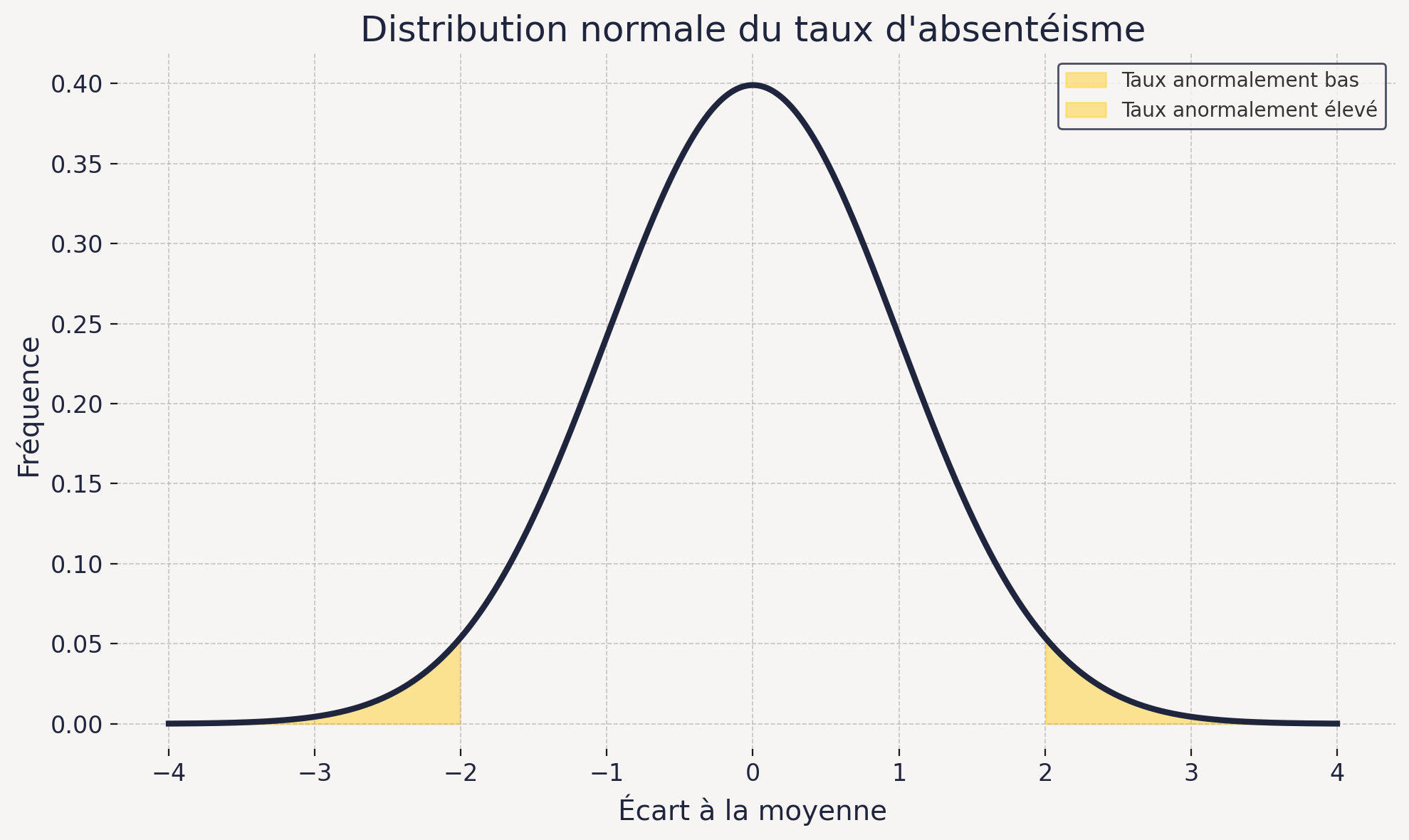

L’absentéisme : un indicateur agrégé, robuste statistiquement

D’un point de vue mathématique, l’absentéisme est un phénomène distribué. Il peut être affecté ponctuellement par des aléas (virus, accident, événement exceptionnel), mais sur plusieurs mois — et a fortiori plusieurs années — les pics s’aplanissent. Les variations individuelles s’effacent au profit de tendances structurelles.

Autrement dit :

- Une épidémie fait mal une fois.

- Un management toxique fait mal tout le temps.

Ce n’est donc pas la mesure ponctuelle du mois de janvier ou de mars qui doit alerter, mais la moyenne glissante sur 12 ou 24 mois. Si, malgré les saisons, les projets et les équipes, une entreprise conserve un taux anormalement élevé, alors l’hypothèse organisationnelle devient la plus probable.

Un indicateur comparatif et prédictif

Le taux d’absentéisme a un second avantage : il est comparable. À condition de le contextualiser (par secteur, taille d’entreprise, métier), il permet :

- de repérer les entreprises durablement au-dessus de la moyenne,

- d’identifier les causes récurrentes (charge mentale, manque d’autonomie, etc.),

- et surtout… d’anticiper des risques à venir (turnover, burn-out, désengagement).

Les assureurs et caisses de prévoyance l’ont bien compris : ils utilisent déjà ces données pour adapter les cotisations. Il serait donc logique que l’État en fasse de même pour inciter les entreprises à corriger leurs dérives structurelles.

Faire payer plus les entreprises ? Oui, mais comme levier de transformation

Faire contribuer davantage les employeurs dont les salariés s’absentent souvent ne revient pas à les “punir”. Cela revient à rétablir une forme de justice organisationnelle.

Pourquoi ? Parce qu’une entreprise où les arrêts se multiplient sans raison structurelle (accident, métier à risque) est soit mal organisée, soit mal managée. Dans les deux cas, il y a un levier d’action que l’entreprise peut activer.

Cela permettrait aussi d’éviter la mutualisation excessive des coûts, où les entreprises vertueuses financent indirectement celles qui ferment les yeux sur leurs dérives internes.

Ce n’est pas la taxe le problème… c’est l’absence de responsabilisation

À chaque fois qu’on évoque une taxe différenciée selon le taux d’absentéisme, les critiques fusent : “Ce serait une double peine pour les entreprises !”

Mais en réalité, le vrai scandale n’est pas là.

Le vrai problème, c’est qu’aujourd’hui encore, les entreprises qui prennent soin de leurs équipes financent — via la mutualisation — celles qui ne le font pas.

👉 Une entreprise où l’on investit dans le management, la qualité de vie au travail, l’écoute, et la prévention… paie autant qu’une autre où le mal-être est endémique, les managers mal formés, et les signaux d’alerte ignorés.

Cela revient à subventionner passivement les dérives internes.

C’est donc la mutualisation aveugle qui est injuste, pas l’idée de responsabiliser. Taxer davantage les entreprises avec un taux d’absentéisme anormalement élevé, ce n’est pas punir, c’est corriger un déséquilibre. C’est reconnaître que l’absentéisme n’est pas qu’un aléa, mais un indicateur organisationnel — et qu’on peut agir dessus.

L’inaction coûte plus cher que la prévention.

Le management, premier levier de prévention

La littérature scientifique ne cesse de le démontrer : la qualité du management est un déterminant central de la santé mentale au travail. Ce n’est pas uniquement la nature des tâches qui engendre stress, absentéisme ou burn-out, mais le cadre dans lequel elles sont réalisées, la manière dont les attentes sont communiquées, la reconnaissance apportée, ou encore la posture adoptée par les encadrants.

Un cadre de travail dégradé augmente les troubles psychologiques

Une étude longitudinale suédoise conduite par Aronsson, Theorell, Grape et al. (2017) s’est penchée sur les liens entre conditions psychosociales et santé mentale. À partir de données collectées sur plusieurs années auprès de milliers de salariés, les auteurs ont démontré que certains facteurs organisationnels — notamment le manque de soutien hiérarchique, la faible autonomie dans les missions, ou des exigences émotionnelles élevées — sont fortement corrélés à l’apparition de troubles du sommeil, de symptômes d’anxiété et de stress chronique. Ces effets sont particulièrement marqués dans les environnements où les salariés n’ont ni espace de régulation, ni encadrement bienveillant.

Le leadership toxique comme facteur déclencheur de burn-out

Dans une méta-analyse publiée par Kelloway et al. (2004), les chercheurs ont consolidé des données issues de multiples études internationales sur le leadership. Ils y démontrent que les comportements destructeurs de certains managers — autoritarisme, absence d’écoute, humiliations, microgestion excessive — sont directement associés à une augmentation significative des cas de burn-out. Les collaborateurs exposés à un leadership toxique déclarent plus souvent une perte de motivation, un épuisement émotionnel et une détérioration de leur bien-être général. L'étude confirme que la posture managériale n'est pas neutre : elle impacte concrètement la santé psychique.

La reconnaissance et la clarté des rôles : des piliers oubliés

Enfin, dans le rapport Gollac (2011), qui fait encore référence aujourd’hui dans l’analyse des risques psychosociaux (RPS), les auteurs identifient six grandes familles de facteurs organisationnels qui affectent la santé mentale au travail. Parmi elles, deux se démarquent par leur fréquence et leur gravité :

- Le manque de reconnaissance, c’est-à-dire l’absence de retours positifs, de valorisation du travail accompli ou de perspectives d’évolution,

- L’ambiguïté des rôles, qui se manifeste par des objectifs flous, des missions contradictoires, ou un empilement de responsabilités sans vision claire.

Ces deux dimensions sont souvent négligées dans les entreprises, alors qu’elles sont structurantes pour le climat de travail et la stabilité psychologique des équipes.

📌 En résumé :

Le problème, ce n’est pas uniquement le travail en soi. Ce sont les environnements de travail mal conçus, où les managers ne sont ni formés ni soutenus, où l’organisation est bancale, et où la pression l’emporte sur le dialogue.

C’est le contexte qui rend malade. Et ce contexte est façonné chaque jour par les décisions managériales.

Former les managers : une stratégie gagnant-gagnant

Malheureusement, dans de nombreuses entreprises, le management est encore perçu comme une compétence “naturelle”, qui s’apprend sur le tas. On promeut les meilleurs techniciens sans leur donner les moyens d’assumer leur nouveau rôle. Résultat ? Des équipes en souffrance, et des managers eux-mêmes sous pression, parfois sans le savoir.

Former les managers, ce n’est pas un coût, c’est :

- ✅ Investir dans la performance durable,

- ✅ Créer un climat de travail plus sain,

- ✅ Réduire l’absentéisme,

- ✅ Fidéliser les collaborateurs,

- ✅ Prévenir les conflits et les départs,

- ✅ Mieux répartir la charge et les responsabilités.

Changer la culture managériale, pas juste faire un chèque

Augmenter la part patronale du financement des arrêts maladie peut être un signal fort, mais il doit s’accompagner d’un accompagnement global :

- Diagnostiquer les causes profondes de l’absentéisme (via audit ou dialogue interne)

- Former les encadrants sur le rôle du manager comme facilitateur

- Mettre en place des indicateurs RH intelligents, non punitifs mais prédictifs

- Encourager une culture de la prévention, pas du contrôle

- Valoriser les entreprises vertueuses, plutôt que de ne montrer que celles qui échouent

Conclusion : vers une entreprise responsable… et responsabilisée

Faire porter le poids de l’absentéisme sur les seules épaules des organismes sociaux n’a plus de sens. Si certaines entreprises voient leurs collaborateurs tomber malades les uns après les autres, ce n’est pas une malédiction. C’est un signal d’alerte.

Et la meilleure réponse n’est pas l’isolement, mais la formation, la remise en question, et l'accompagnement.

En changeant la manière dont on forme, évalue et soutient les managers, on ne réduit pas seulement le nombre d’arrêts maladie : on transforme durablement l’entreprise.

📞 Vous souhaitez réduire l’absentéisme dans votre organisation ?

Chez Stratarys, nous accompagnons les entreprises de services dans leur transformation managériale, avec une approche fondée sur les dernières recherches en psychologie du travail et en sciences de gestion.

👉 Contactez-nous pour :

- un audit des pratiques managériales,

- des formations ciblées pour managers,

- un accompagnement stratégique sur l’absentéisme et la qualité de vie au travail.